Prof. Dr. Jutta Rump - Ludwigshafen, den 23.12.2025

Führung im digitalen Wandel: Beschäftigungs- und Kompetenzeffekte von Digitalisierung und KI und Ihr Einfluss auf Führung

Die digitale Transformation verändert Unternehmen, Organisation, den Arbeitskontext sowie Beschäftigten in einer strukturellen Tiefe, die weit über den Einsatz neuer Technologien hinausgeht. Digitalisierung und KI wirken gleichzeitig auf Tätigkeiten, Kompetenzanforderungen, Zeitstrukturen, Karriereverläufe und soziale Beziehungen. Damit wird Führung zu einer zentralen Schlüsselfunktion, die technologische Entwicklung, betriebliche Leistungsfähigkeit und menschliche Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit miteinander in Einklang bringen muss.

Die Analyse der Beschäftigungs- und Kompetenzeffekte von Digitalisierung und KI zeigt, dass technologische Effekte nicht deterministisch wirken. Ob Substitution zu Verdrängung, Simplifizierung zu Dequalifizierung, Polarisierung zu Spaltung oder Zeiteffekte zu Überlastung führen, ist maßgeblich das Ergebnis betrieblicher und führungsbezogener Entscheidungen. Führung bestimmt damit, ob Digitalisierung primär als Rationalisierungsinstrument oder als Entwicklungsprozess verstanden und gestaltet wird.

Im Kern lassen sich drei Dimensionen im Sinne von übergeordneten Handlunsgfeldern und Führungsfähigkeiten identifizieren, die für die Gestaltung digitaler Transformation zentral sind:

- Die technologische Urteilskraft, verstanden als die Fähigkeit, technologische Möglichkeiten, Grenzen und Risiken einzuordnen und in organisationale Entscheidungen zu übersetzen.

- Die systematische Gestaltung von Lern- und Kompetenzentwicklung – sowohl für die eigene Rolle als auch für Mitarbeitende.

- Die kulturelle Orientierungsleistung von Führung, die Vertrauen, psychologische Sicherheit und sozialen Zusammenhalt in Phasen beschleunigten Wandels gewährleistet.

Diese drei Dimensionen bilden den normativen und strategischen Kern zeitgemäßer Führung.

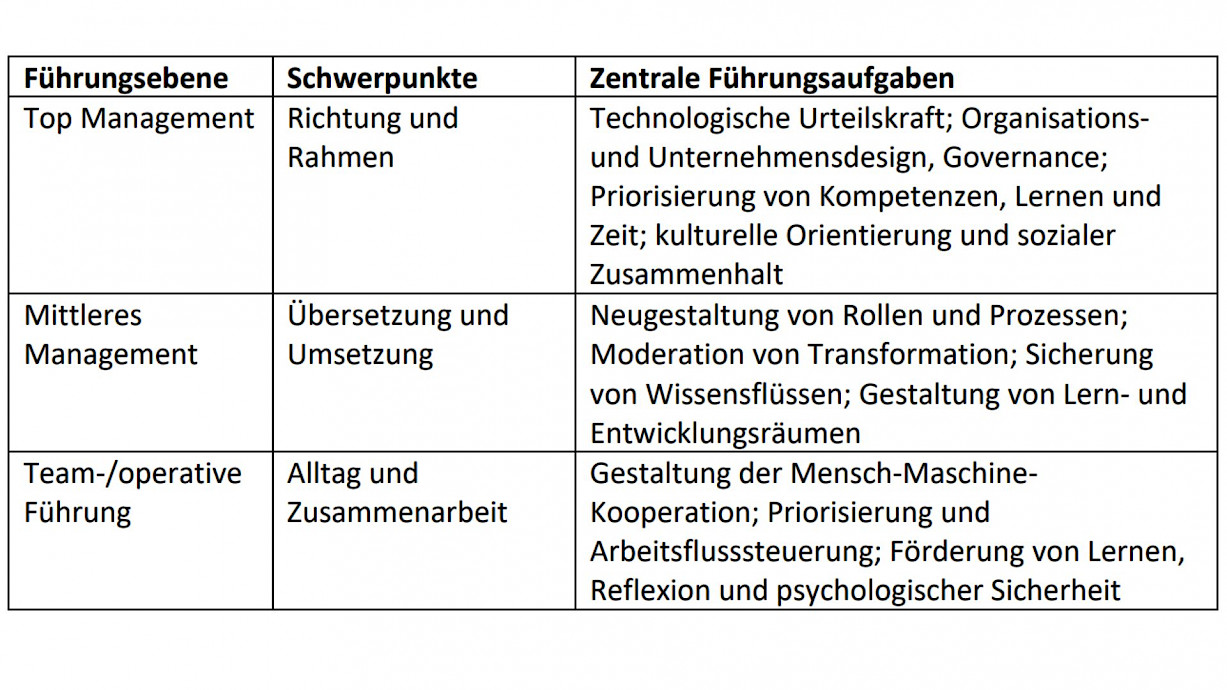

Zugleich ist Führung nicht auf allen Ebenen identisch auszugestalten. Die digitale Transformation erfordert ein komplementäres Führungsverständnis, bei dem unterschiedliche Ebenen unterschiedliche Beiträge leisten. Während das Top-Management primär für strategische Weichenstellungen, Governance sowie Organisations- und Unternehmensdesign verantwortlich ist, liegt der Fokus der mittleren Führung auf Übersetzung, Operationalisierung und der Gestaltung von Lern- und Arbeitsprozessen. Team- und operative Führung wiederum trägt eine besondere Verantwortung für die konkrete Mensch-Maschine-Zusammenarbeit und die Mensch-Mensch Kooperation, für die Priorisierung im Arbeitsalltag sowie für die psychologische Sicherheit. Führung entfaltet ihre Wirkung damit nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel der Ebenen.

Führung im digitalen Zeitalter bedeutet damit nicht, Effizienzsteigerung um jeden Preis zu verfolgen, sondern technologische Potenziale so zu nutzen, dass sie nachhaltige Leistungsfähigkeit, Lernfähigkeit und Teilhabe ermöglichen. Gute Führung entscheidet darüber, ob digitale Transformation zu Unsicherheit und Fragmentierung führt – oder zu einer zukunftsfähigen Arbeitswelt, in der technologische Innovation und menschliche Entwicklung miteinander verbunden sind.

Auf einen Blick:

Prof. Dr. Jutta Rump

Prof. Dr. Jutta Rump ist Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Darüber hinaus ist sie Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE in Ludwigshafen – eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und Forschungsschwerpunkt des Landes Rheinland-Pfalz.